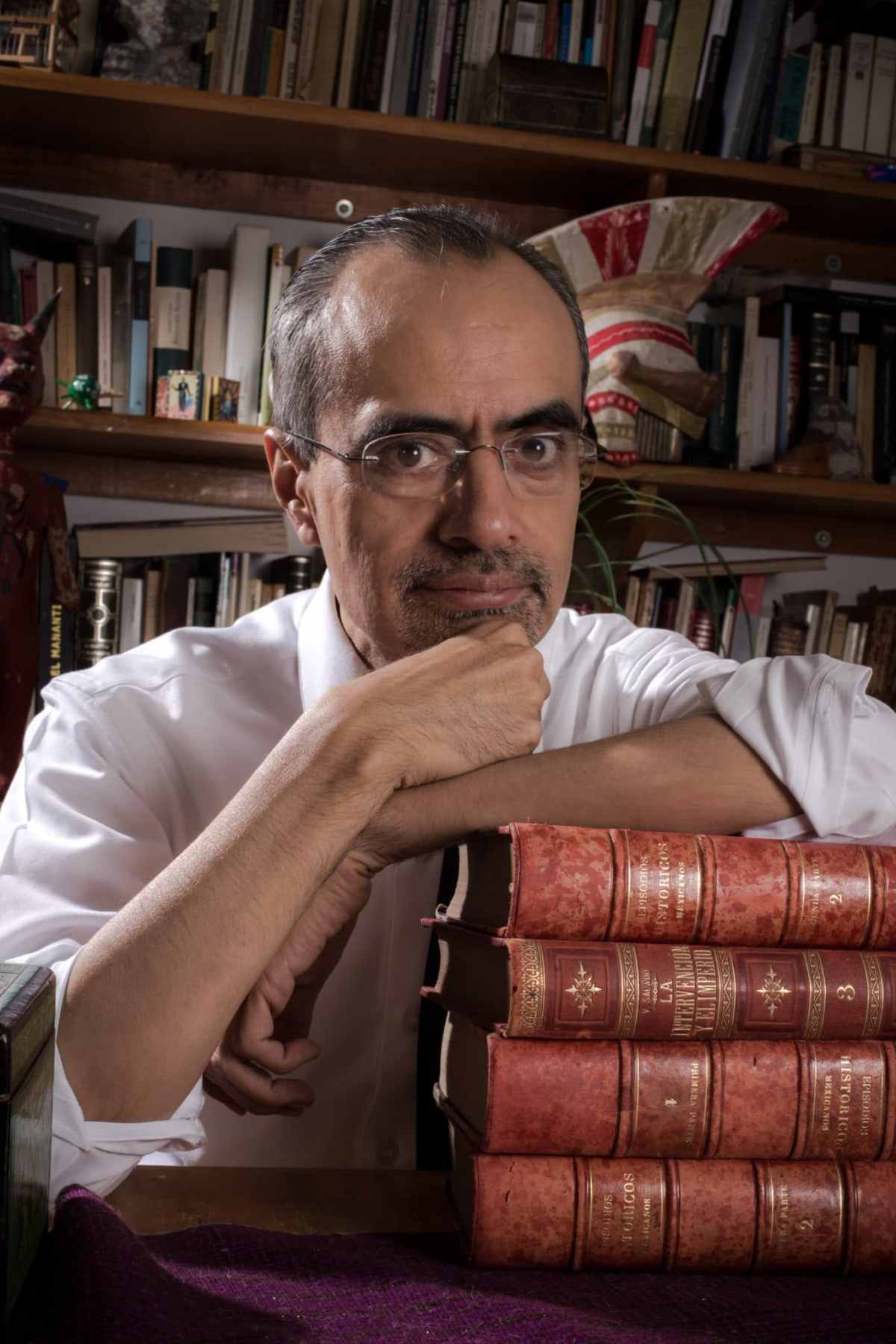

Héctor Zagal

(Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana)

No sabemos con certeza cuándo se inventó el jabón. Los restos más antiguos de la fabricación y uso del jabón los encontramos en la Antigua Mesopotamia. Este primer jabón estaba hecho de grasa animal (fácil de conseguir tras el sacrificio de alguna oveja o cabra), agua y una sustancia alcalina similar a la lejía que podía producirse a partir de las cenizas de madera. El resultado era un líquido viscoso que se llevaba la mugre consigo. Pero no crean que lo usaban para la limpieza personal. Esta mezcla fue utilizada por los antiguos para limpiar la lana o fibras de algodón antes de confeccionar ropa con ellas. La limpieza corporal entre los griegos o los romanos consistía en untarse aceites aromáticos en el cuerpo, los cuales después eran retirados (junto con el polvo acumulado en ellos) con una varita plana y curva de metal llamada estrígilo. ¡Guacala!

En cambio, muchos habitantes originarios de Mesoamérica acostumbraban bañarse diario. Para su limpieza personal ocupaban la corteza y fruto del copalxocotl, así como la raíz de xiuhamolli, la cual también era usada en el lavado de la ropa. La frecuente cercanía de los pueblos mesoamericanos a cuerpos de agua, como manantiales, ríos y lagos, hacía más sencillo la costumbre de bañarse diariamente.

En la Edad Media, aunque aún no era muy popular el uso del jabón en la higiene personal debido a temores hacia el agua provocados por la peste negra, surgieron jabones hechos a base de aceites vegetales, como el de oliva. El cambio de grasa animal a grasa vegetal brindaba un mejor aroma y suavidad al jabón. Esta innovación llegó a Europa por influencia árabe. Después, en España, se empezó a producir un jabón que sería conocido como jabón de Castilla. Una vez cruzado el Atlántico, en Nueva España se construyó una almona (fábrica de jabón) en la Ciudad de México. En ella se aprovechó el tequesquite, un mineral rico en sosa, y algunas plantas locales para fabricar nuevos jabones.

Sería hasta después de 1791, cuando Nicholas Leblanc patentó un proceso de fabricación de jabones a partir de las cenizas de sal común, que el jabón empezó a producirse a niveles industriales.

Durante el siglo XIX empezaron a surgir varias fábricas de jabón. Una de ellas fue aquella fundada en 1837, en Ohio, EEUU, por William Procter y James Gamble. Además de jabón, esta empresa se encargaba de fabricar velas. Todo iba viento en popa, especialmente después de la Guerra Civil, pues la empresa se encargó de dotar a la Unión de jabones y velas. Sin embargo, para 1878, las ventas estaban bajando. Necesitaban un nuevo producto. Pronto dieron con una maravilla: el jabón “Ivory”. ¿Cuál era su gran cualidad? Era barato, de buena calidad, de un bello color blanco y (redoble de tambores) ¡flotaba! Dice la leyenda que dieron con este jabón flotante por accidente. Según esta historia, tildada de apócrifa, un empleado se quedó dormido mientras las máquinas mezcladoras estaban operando.

Al despertar, se dio cuenta de que las había dejado trabajando más tiempo del habitual. Esto provocó que se formaran pequeñísimas burbujas de aire en la mezcla.

¿Por qué fue tan importante que flotara? Bueno, no muchos contaban con una bañera en la cual si el jabón caía de nuestras manos, pudiéramos encontrarlo sin dificultad en el fondo. Muchas personas se bañaban en ríos cercanos donde soltar el jabón era una lata. El nuevo Ivory resolvía tan incómodas situaciones. La campaña publicitaria de este nuevo producto justamente señalaba su gran capacidad para flotar e incluía testimonios tan curiosos como el de una madre que elogiaba al jabón flotante porque servía de diversión a su pequeño hijo cuando lo bañaba.

Me guardo la historia del lavado de manos para otra entrada. Por lo pronto recuerden que lavarnos las manos puede salvar vidas.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal

LEG